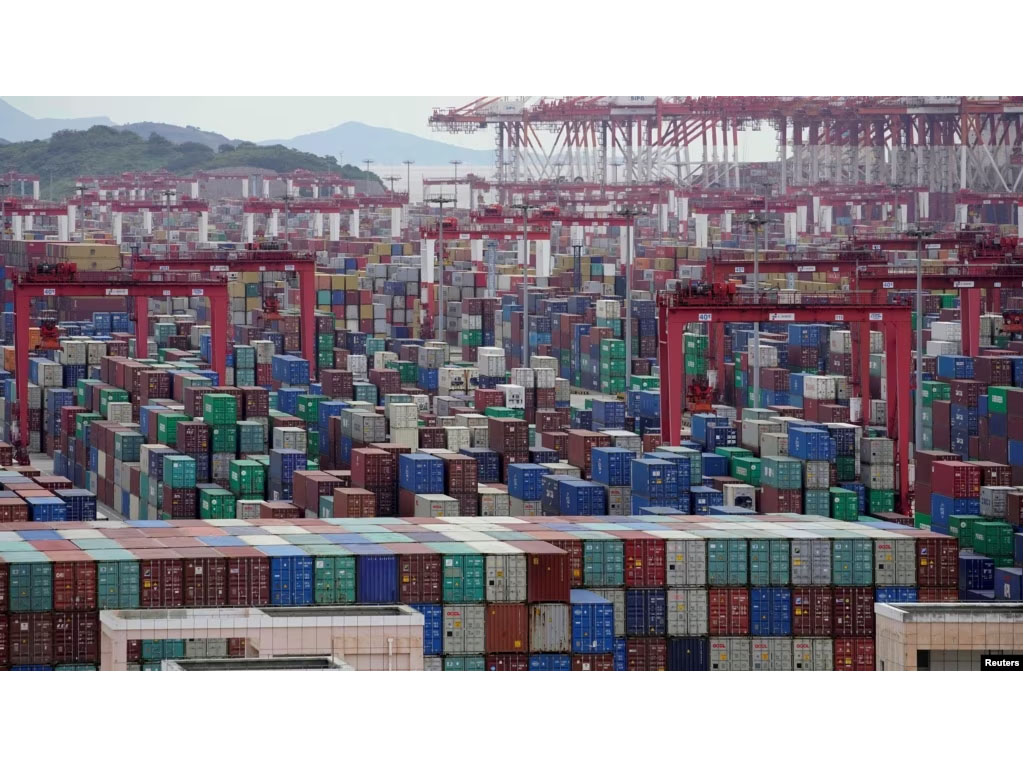

Beijing mengisyaratkan kesediaannya untuk terlibat dalam dialog komprehensif mengenai kebijakan perdagangannya dengan Amerika Serikat, sebuah langkah yang dapat meredakan ketegangan ekonomi yang telah berlangsung lama antara dua raksasa ekonomi dunia. Diskusi krusial ini dikabarkan akan berlangsung di bawah payung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menandai potensi titik balik dalam hubungan dagang yang seringkali bergejolak.

Menurut laporan Reuters pada Selasa (1/7), kesediaan China untuk berdialog tidak hanya terbatas pada isu tarif yang selama ini menjadi sumber friksi utama. Beijing juga dilaporkan terbuka untuk membahas topik-topik sensitif lainnya, termasuk subsidi industri yang dituding AS memberikan keuntungan tidak adil, statusnya sebagai ‘negara berkembang’ di WTO, dan berbagai isu yang oleh Washington dianggap sebagai penghalang reformasi WTO yang esensial.

Seorang delegasi senior China, yang identitasnya tidak dipublikasikan mengingat sensitivitas diplomatik, menyatakan kepada Reuters, "Kami mendengar semua yang dikatakan AS di WTO, dan kami terbuka untuk diskusi." Pernyataan ini, meskipun anonim, mengindikasikan sinyal positif dari pihak Tiongkok, yang selama ini seringkali bersikap defensif terhadap kritik AS. Penting untuk dicatat bahwa nama-nama diplomat di bawah tingkat duta besar umumnya tidak dipublikasikan dalam forum seperti WTO. Lebih lanjut, posisi Duta Besar China untuk WTO sendiri telah kosong sejak April lalu, setelah pejabat sebelumnya ditarik pulang untuk mengambil peran penting sebagai negosiator perdagangan. Kondisi ini bisa diartikan sebagai fokus China yang semakin intens pada isu-isu perdagangan.

Pernyataan China ini muncul di tengah memanasnya kembali hubungan dagang antara AS dan China. Meskipun ada upaya de-eskalasi dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, perselisihan fundamental masih membayangi. AS secara konsisten memprotes apa yang mereka sebut sebagai tarif tinggi yang dikenakan China pada produk-produk AS, serta kebijakan subsidi industri masif yang dianggap tidak adil dan mendistorsi pasar global. Sebaliknya, China pun sempat membalas dengan kebijakan tarif serupa, memicu siklus "perang dagang" yang merugikan kedua belah pihak dan ekonomi global.

Akar Ketegangan Perdagangan AS-China

Ketegangan perdagangan antara AS dan China bukanlah fenomena baru. Puncaknya terjadi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang meluncurkan perang dagang agresif pada tahun 2018 dengan memberlakukan tarif besar-besaran pada miliaran dolar barang impor China, menggunakan dasar Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS tahun 1974. AS menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, dan subsidi besar-besaran untuk perusahaan milik negara (SOE) yang memberikan mereka keunggulan tidak adil di pasar domestik maupun internasional. China merespons dengan tarif balasan pada produk-produk AS, menciptakan spiral tarif yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga teknologi.

Meskipun pemerintahan Joe Biden telah mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, retorika dan kebijakan keras terhadap China sebagian besar tetap dipertahankan. AS masih sangat prihatin dengan ambisi teknologi China, khususnya inisiatif seperti "Made in China 2025" yang bertujuan untuk mendominasi industri-industri strategis. Washington berpendapat bahwa subsidi dan dukungan pemerintah China yang luas menciptakan kelebihan kapasitas di beberapa sektor, seperti baja, aluminium, dan kini juga kendaraan listrik serta energi terbarukan, yang kemudian membanjiri pasar global dengan harga di bawah biaya produksi, merugikan produsen di negara lain.

Membongkar Isu Subsidi dan Status Negara Berkembang

Dua poin utama yang menjadi fokus AS dalam setiap diskusi dengan China adalah subsidi dan status "negara berkembang" di WTO.

Subsidi Industri: AS dan banyak negara Barat lainnya berpendang bahwa subsidi besar-besaran yang diberikan oleh pemerintah China kepada perusahaan-perusahaan domestiknya, terutama di sektor-sektor strategis, telah mendistorsi persaingan global. Subsidi ini bisa berbentuk pinjaman berbunga rendah dari bank milik negara, hibah langsung, lahan gratis, keringanan pajak, hingga akses preferensial ke sumber daya. Dampaknya adalah perusahaan China dapat menjual produk mereka dengan harga yang jauh lebih rendah daripada pesaing internasional yang tidak mendapatkan dukungan serupa, sebuah praktik yang sering disebut sebagai dumping. Ini merugikan perusahaan di negara lain, menyebabkan penutupan pabrik, kehilangan pekerjaan, dan inovasi yang terhambat.

Status Negara Berkembang: Ini adalah isu yang sangat sensitif dan seringkali memicu perdebatan sengit di WTO. Ketika China bergabung dengan WTO pada tahun 2001, negara ini diizinkan untuk mengklaim status sebagai ‘negara berkembang’. Status ini memberikan "perlakuan khusus dan berbeda" (Special and Differential Treatment/SDT) kepada anggotanya, yang berarti mereka dapat menikmati berbagai keuntungan, seperti:

- Periode Transisi yang Lebih Panjang: Negara berkembang diberikan waktu lebih lama untuk mematuhi kewajiban WTO.

- Fleksibilitas Aturan: Beberapa aturan WTO dapat diterapkan dengan lebih fleksibel atau bahkan dikecualikan bagi negara berkembang.

- Bantuan Teknis: Mereka berhak mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas perdagangan.

- Toleransi Tarif yang Lebih Tinggi: Negara berkembang seringkali diizinkan untuk menerapkan tingkat tarif yang lebih tinggi pada impor mereka untuk melindungi industri domestik yang baru berkembang.

Bagi AS dan negara-negara maju lainnya, status China sebagai ‘negara berkembang’ di WTO sudah tidak relevan lagi. Mereka berargumen bahwa dengan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, eksportir terbesar, dan memiliki perusahaan-perusahaan raksasa yang bersaing secara global, China seharusnya tidak lagi menikmati hak istimewa yang diberikan kepada negara-negara yang jauh lebih miskin dan kurang maju. AS percaya bahwa status ini memungkinkan China untuk terus menerapkan tarif yang lebih tinggi dan memberikan subsidi yang lebih banyak, yang pada gilirannya menghambat reformasi WTO yang diidamkan Washington.

Namun, China dengan tegas menyatakan bahwa statusnya sebagai negara berkembang tidak bisa diganggu gugat. Beijing berargumen bahwa meskipun pertumbuhan ekonominya pesat, China masih menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan, termasuk kesenjangan pendapatan yang besar antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi ratusan juta penduduknya. Bagi China, mempertahankan status ini adalah masalah kedaulatan dan keadilan, serta pengakuan atas tahapan pembangunannya yang masih berjalan.

Masa Depan WTO dan Reformasi yang Mendesak

WTO, sebagai badan pengatur perdagangan global, menghadapi tantangan eksistensial. AS telah lama menyerukan reformasi menyeluruh terhadap organisasi tersebut, terutama terkait mekanisme penyelesaian sengketa dan aturan mengenai subsidi serta status negara berkembang. Salah satu masalah terbesar adalah lumpuhnya Badan Banding WTO, yang berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi untuk perselisihan perdagangan. Sejak tahun 2019, AS telah memblokir penunjukan hakim baru, membuat badan tersebut tidak dapat berfungsi dan secara efektif melumpuhkan kemampuan WTO untuk menegakkan aturan perdagangannya.

Washington berpendapat bahwa reformasi WTO tidak akan berjalan efektif jika negara-negara besar seperti China masih dapat menikmati hak istimewa sebagai ‘negara berkembang’ yang tidak sesuai dengan kekuatan ekonomi mereka. AS menginginkan WTO yang lebih transparan, lebih efisien, dan mampu mengatasi tantangan perdagangan modern, termasuk isu-isu terkait ekonomi digital, perubahan iklim, dan praktik-praktik non-pasar.

Kesediaan China untuk berdiskusi di forum WTO bisa menjadi langkah awal menuju pemulihan kepercayaan dan pencarian solusi. Namun, jalan ke depan tidak akan mudah. Perbedaan mendasar dalam pandangan mengenai peran negara dalam ekonomi, sistem politik, dan ambisi geopolitik kedua negara terlalu dalam untuk diselesaikan dalam satu atau dua putaran negosiasi.

Dialog di WTO menawarkan platform netral bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan keluhan mereka dan mencari titik temu. Kehadiran China di meja perundingan menunjukkan pengakuan akan pentingnya multilateralisme, meskipun dengan agenda dan prioritasnya sendiri. Namun, apakah diskusi ini akan mengarah pada konsesi substansial dari China mengenai subsidi atau status ‘negara berkembang’ masih menjadi pertanyaan besar. Sikap tegas China bahwa status negara berkembangnya tidak dapat diganggu gugat menunjukkan bahwa ada batasan untuk kompromi yang bersedia mereka lakukan.

Bagaimanapun, langkah Beijing untuk membuka pintu dialog di WTO adalah perkembangan yang patut dicatat. Ini bisa menjadi kesempatan bagi AS dan China untuk membangun kembali saluran komunikasi yang efektif dan, pada akhirnya, merumuskan kembali kerangka kerja perdagangan global yang lebih adil dan stabil untuk dekade mendatang. Masa depan sistem perdagangan multilateral dan hubungan ekonomi antara dua ekonomi terbesar dunia mungkin bergantung pada seberapa produktif dialog ini dapat berlangsung.